“研途有你,未来可期”。2021年11月15日晚,中欧清洁与可再生能源学院的国奖分享交流会如期而至。本次国奖分享会有幸邀请到我院2019级的5位国奖获得者:黄晶晶、刘方捷、卢岳、倪质先、汤清辉等同学分别从科研、学习、学科竞赛、实习、学生工作等各个方面分享了自己的经验。

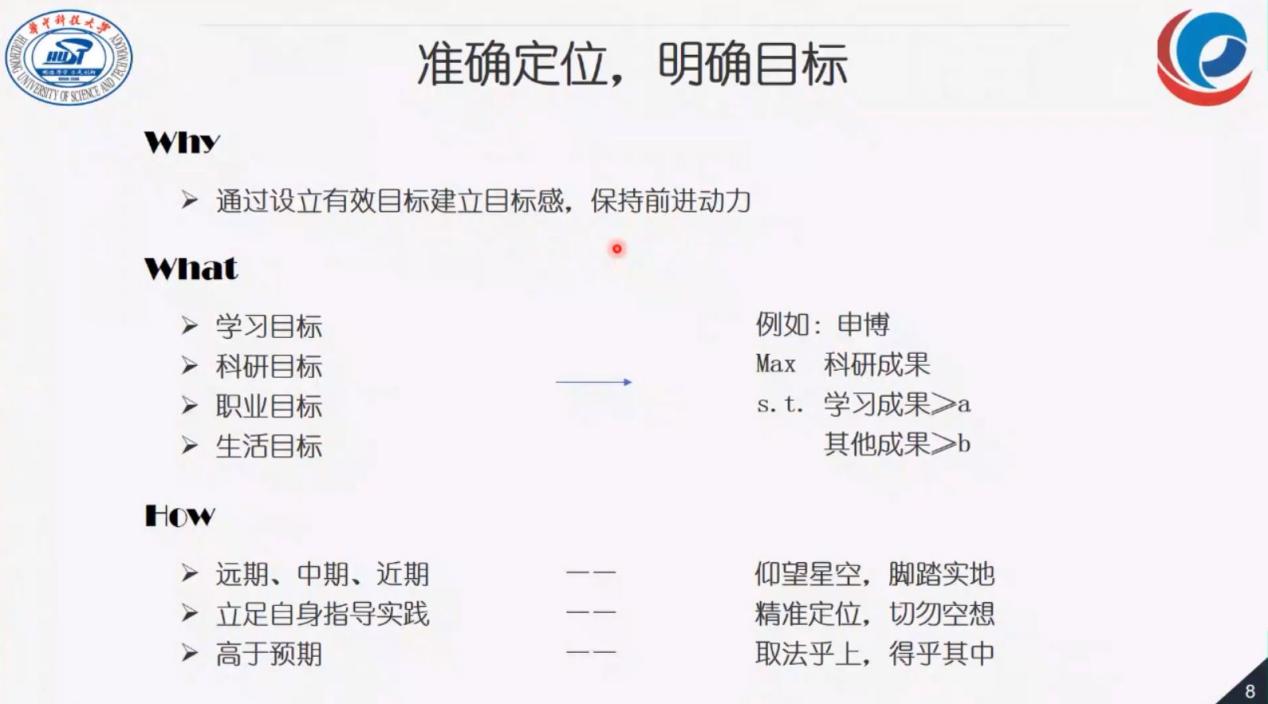

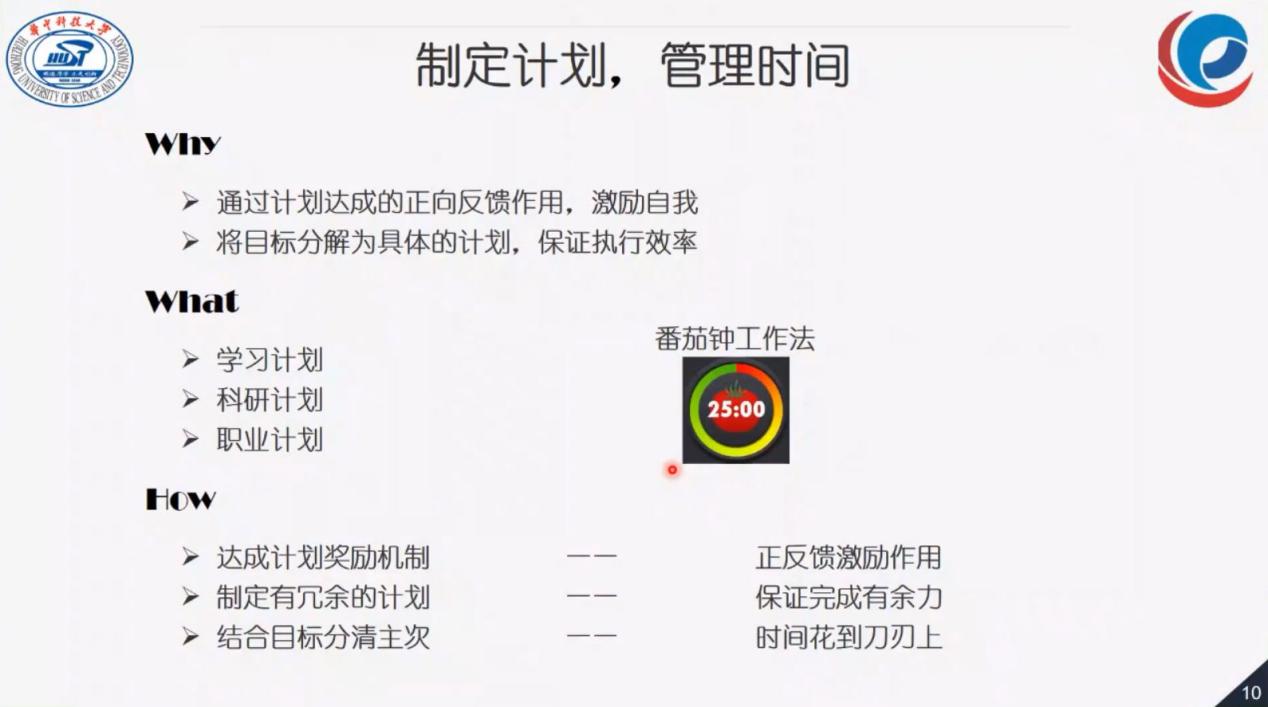

会议开始,黄晶晶从三个方面展开分享,他提出:首先要对自己有清晰准确的定位,将自己目标分解为学习、科研、职业、生活四个方面,通过自我期望,给予奖励的方式保持充足的前进动力。其次需要充分发挥平台优势,把握学校在新能源行业所获得的资源与机遇,利用好平台提升自我价值。最后就是科学制定计划,合理分配时间。黄晶晶推荐了番茄钟工作法,该工作法能够实现劳逸结合,保证有较高的效率。

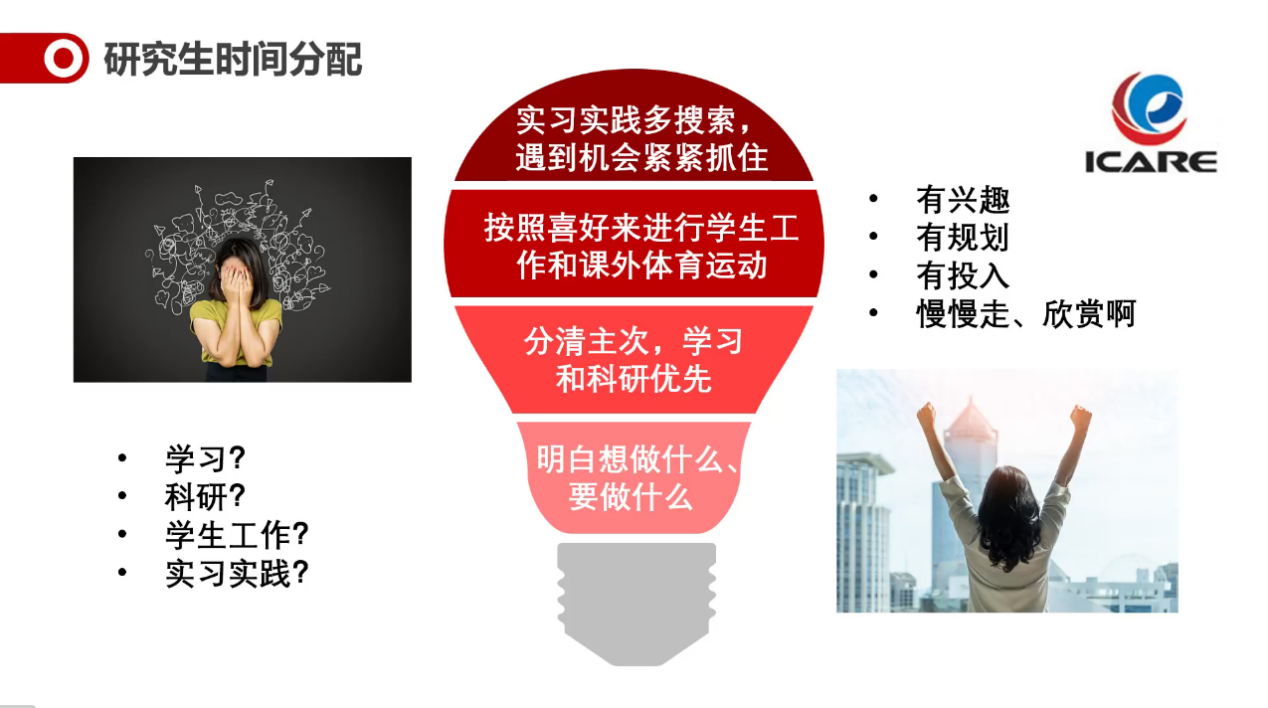

刘方捷则从科研学习的心理与技巧准备、研究生的生涯规划与时间分配两个方面给出了自己的经验与建议。她强调了实践实习的重要性,实习与实践都是能够提升自己的宝贵经历,机会需要紧紧抓住。其次需要分清主次,在学习与科研中根据自己的需求有所侧重。还要明确自己的目标,明确自己想做什么,要做什么,不做无用功。

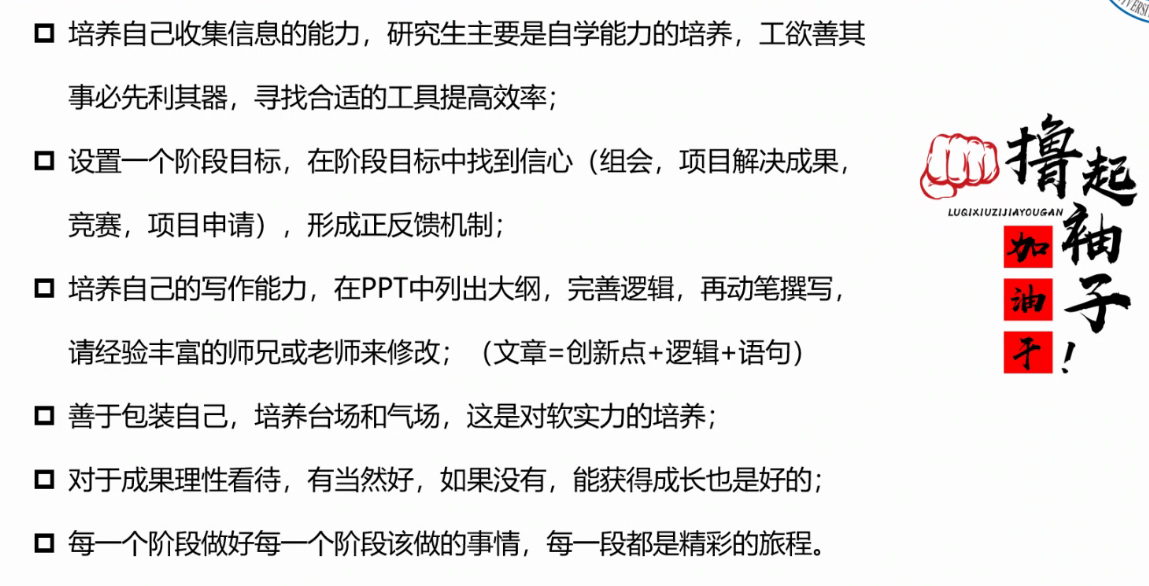

卢岳告诉同学们首先是端正态度做科研,科研并非一朝一夕,而是日积月累的成果。科研过程中切忌好高骛远,而应脚踏实地,稳中求进。一步一步来,从每一次组会报告,每一篇文献阅读开始,有付出就一定会有收获。在竞赛与项目申请方面,卢岳给了两点建议:即要有足够强的实力,写项目申请书的时候要体现项目的优势与创新点,同时也要善于包装,能够很好的实现自荐。

作为研三标获得者倪质先给我们分享了他有效科研的宝贵经验。他讲道,我们要知道科研项目的意义与它能创造的价值。不要仅仅为了发文章而灌水,让科研工作有意义。其次需要对个人的未来有清晰的认知,明确自身目标,不同的人生规划需要有不同的准备。最后是要做好充足的准备,机会总是留给有准备的人,要善于把握机会,勇敢尝试。成功固然很好,失败了也可以当作对自己的历练与经验积累。

![说明: %0JPX0NA0SH)M[6Y6]~2B~E](/__local/E/37/42/3CD9BA4C1A8E3BAA14155131A02_B5F60502_4A4D.jpg)

![说明: `QCXHC7PO)4{JR7L]]Z`O(5](/__local/8/41/61/F844978316521E544E6A1079A66_C093B15E_44D4.jpg)

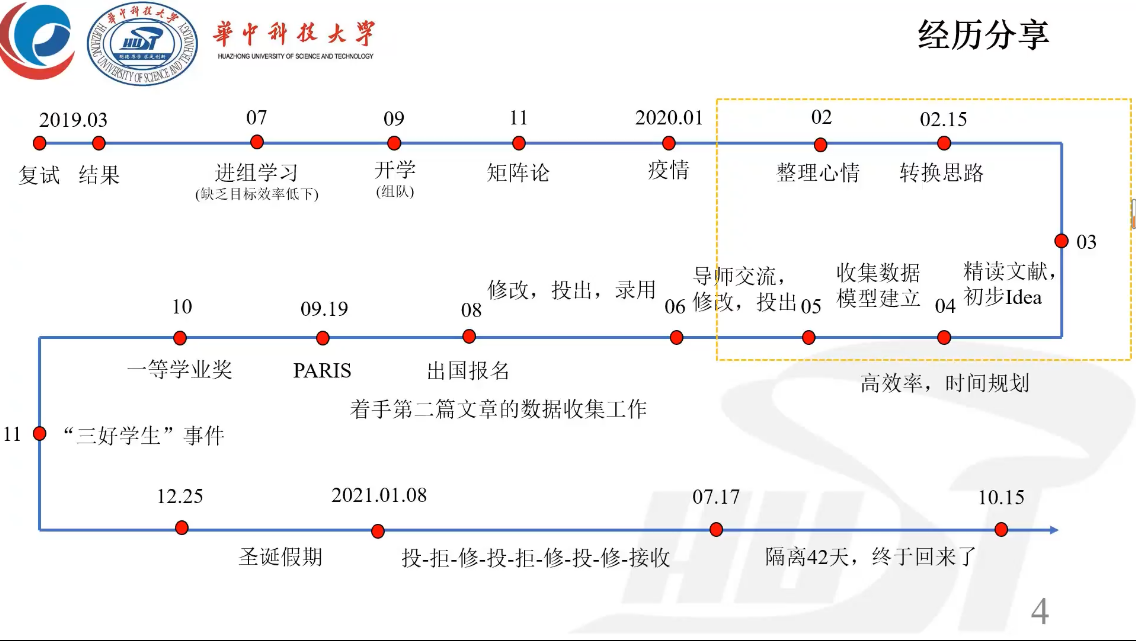

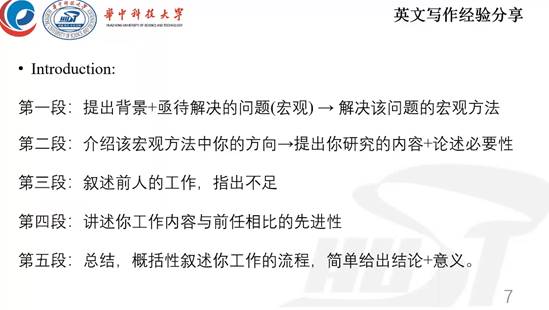

最后一位分享经验的是汤清辉同学。汤清辉分享了自己学习科研与赴欧留学的经历,回顾了自己从考研复试成绩倒数到出国交流最后拿到国奖的全部心路历程。并简单的介绍了英文论文的写作与技巧,阐述了英文论文大致的写作思路,包括语言的规范,句式的引用,多用同义词等文章润色技巧,可谓干货满满。

每位国奖获得者在自己的分享结束后还设有问答环节,同学们热情高涨,根据自己内心的疑惑提出问题,他们也一一耐心做答,分享会现场热闹非凡。

此次分享会具有十分重要的意义与作用。五位国奖获得者向我们倾囊相授自己科研学习过程中的宝贵经验,让每一位倾听的同学受益匪浅,感触良多。